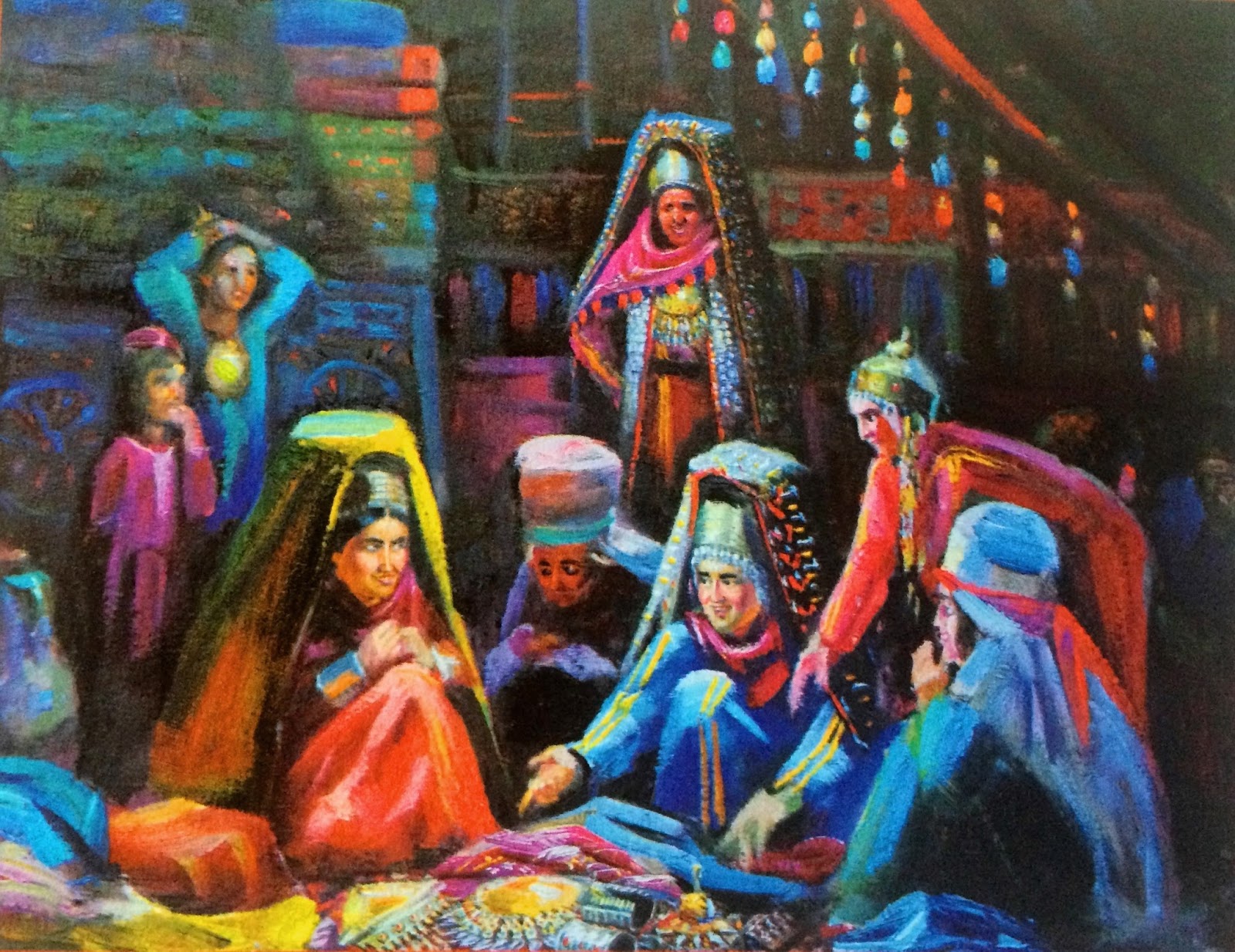

Туркменская тюбетейка: и головной убор, и символ. Головной убор — один из наиболее интересных элементов национального костюма туркмен, в котором и поныне сохраняются своеобразные традиционные мотивы. Огромное разнообразие форм головных уборов, их строгое функциональное назначение, сочетающееся с традиционностью и яркой декоративностью, символический и магический смысл орнамента свидетельствуют о древности их происхождения.

Головной убор в виде небольшой шапочки — тюбетейки носили все народы Центральной Азии, что подтверждают стенописи, датируемые VIII веком н.э. На территории Туркменистана тюбетейки многих этнических групп отличались по размеру, фасону, а главное — по орнаменту, хотя на первый взгляд кажется, что все они одинаковые. Называются туркменские тюбетейки «тахья».

Тахья занимает особое место в традиционной туркменской одежде. С одной стороны, она выполняет вполне утилитарную функцию — служит для защиты головы от палящего солнца, с другой — украшает её. Но есть и третья сторона: когда-то эти разноцветные шапочки имели обереговое, магическое значение. В стародавние времена люди полагали, что тахья оберегает хозяина от всяческих неприятностей, защищает от сглаза, болезней и зла того, кто её носит. Согласно древним обычаям, даже старую тахью нельзя было отдавать другому человеку или выбрасывать.

По форме тахьи разделяются на круглые, овальные, полусферические, низкие и высокие. Шили и шьют их, как правило, из различных тканей, как дорогих — бархата, сукна, шелка, так и простых — сатина, ситца и т.д., но чаще всего из красивой дорогой материи «кетени». При этом тахья обязательно украшали вышивкой.

Если в прошлом тахья входила преимущественно в состав комплексного головного убора и служила его своеобразной основой, выполняя вспомогательную функцию (туркменские яшули носили её под папахой), то нынешнее поколение туркмен воспринимает тахью как самостоятельный головной убор.

Мягкую тахью с редкой стежкой из льняной ткани надевали мальчику или девочке через несколько дней после рождения. Для стариков шапочки шили из белой бязи. Мужчины надевали тахью на бритую голову. У большинства этнических групп туркмен тахью целиком расшивали шелковыми нитками, у других она имела очень скромную и редкую вышивку.

В туркменском народном костюме существует четкое разграничение девичьих и женских головных уборов. Девочкам и девушкам-невестам надевают мягкую, расшитую цветными шелковыми нитками тахью с серебряными подвесками и небольшим серебряным куполом «гупба». В остроконечное навершие купола в прежние времена вставлялись перья птиц, выполнявшие функцию оберега. Тахья подчеркивала цветущую красоту девушки, а стилизованные цветы на девичьей тахье символизировали красоту и девственность. Красный цвет обладал магическими свойствами, защищал от действия злых сил. Тахья несла информацию о девичьей чести: это были нормы народной этики — отсутствие тахьи приравнивалось к нарушению целомудрия. Девушка надевала тахью так, чтобы расчесанные на прямой пробор волосы, заплетенные в четыре косы, были видны. При этом две косы, перекинутые вперед, должны были закрывать грудь, как бы оберегая её от посторонних нескромных взглядов. Выйдя замуж, женщина могла донашивать свою девичью одежду, но отдельные её элементы, в том числе и девичий головной убор, были ей навсегда «заказаны»: никогда больше она не наденет красочной тахьи, не распустит косы по-девичьи.

Расставалась девушка с тахьей после свадьбы, во время проведения обряда «башсалма»: в доме жениха с невесты снимали девичий головной убор, четыре косы переплетали в две и закидывали за спину, скрепляя их между собой красивой серебряной сердцевидной подвеской «асык».

Обряду смены головного убора в день замужества придавалось особое значение. Ритуал обставлялся торжественно, проходил весело, шумно и сопровождался символической борьбой женщин и девушек за невесту. Подруги, окружавшие молодую, в последний раз пытаются отстоять её, но, как всегда, победу в этой шутливой потасовке одерживают женщины, в чей стан теперь и переходит невеста. Затем на свадебную накидку молодой женщины набрасывают уздечку из сплетенных цветных шнурков «аладжа». Жених трижды дергает уздечку, как бы срывая девичий головной убор. После этого голову невесты покрывают большим белым платком, подаренным почтенной многодетной женщиной, а тахью передают младшей сестре жениха. Смысл старинного обряда состоит в том, что по древним поверьям благодать носительницы тахьи должна перейти к другой девушке и она тоже благополучно выйдет замуж, родит много детей, ведь главное предназначение женщины – быть женой, матерью, продолжательницей рода. Передавали тахью с пожеланиями: «Санада той этмек несип этсин!» («Пусть и у тебя будет свадьба!»)

На первый взгляд кажется, что тахья довольно проста по форме и орнаменту и ее легко изготовить. Это не так. Процесс изготовления тахьи очень трудоемкий. Чтобы раскроить и вышить небольшого размера шапочку, нужно приложить немало терпения, усердия и времени. Так, например, широкую шелковую тесьму «жэхек», обрамляющую тахью, плетут одновременно две мастерицы, при этом в работе у них заняты все пальцы рук. При выведении узоров и орнамента вышивальщицы настолько плотно заполняют вышивкой поверхность шапочки и делают это так искусно, что невооруженным глазом иногда невозможно разглядеть, какого цвета была основа.

Туркмены бережно относятся к традициям. Узоры на тахья и сегодня остались такими же, какими были много веков назад. Но это не потому, что трудно выдумать новые, а потому, что за долгую историю мастерицы довели декор до совершенства, и орнамент стал каноническим. Общим у туркменских тахья всегда оставалось расположение вышивки, но орнамент и сама техника вышивания были разнообразными. Умело расшитые тахья можно с полным основанием причислить к оригинальным произведениям искусства.

Мужская тахья всегда отличалась от женской большей декоративной простотой и сдержанностью, что вполне понятно. Однако и в ней заключался свой особый смысл, зашифрованный в орнаменте. По всей поверхности мужской тахьи в несколько ярусов проходят полосы из мелких треугольников, тесно соседствующих друг с другом. Они символизируют сплоченность туркменских джигитов, готовых встать плечом к плечу, чтобы дать отпор врагу.

Сегодня старинная тахья, которая чуть было не вышла из обихода во второй половине прошлого века, переживает второе рождение. Ни модные веяния нового времени, ни новые материалы и приемы декоративного украшения не смогли вычер- кнуть традиционный головной убор из жизни народа. Тахья нынче чрезвычайно востребована, её можно увидеть на взрослых и на детях, в сочетании как с национальным нарядом, так и современным костюмом. Красочная тахья придает одежде национальный колорит, служит показателем высокого искусства вышивания и по-прежнему остается наиболее символически значимым элементом в наряде молодоженов.

Источник: Туркмен.Ру